- 001第二版前言

- 002引论

- 003第一篇 第一章含义意向与含义充实 第1节

- 004第2节 行为的可被表达性不是决定的

- 005第3节 行为表达话语的第三种意义

- 006第4节 对一个感知的表达感知判断

- 007第5节 续论感知作为规定的含义但不蕴含含义的行为

- 008第6节 在表达着的思想与被表达的直观之间的静态统一

- 009第7节 认识作为行为特征与语词的普遍性

- 010第8节 充实意识和认同意识

- 011第9节 充实统一以内和以外的不同意向特征

- 012第10节 充实体验的更全面种类

- 013第11节 失实与争执

- 014第12节 总体和局部的认同与区分

- 015第二章 对客体化意向的间接特征描述 第13节

- 016第14节 通过充实的特性区分符号意向与直观意向

- 017第15节 含义作用之外的符号意向

- 018第三章 认识阶段的现象学 第16节 单纯认同与充实

- 019第17节 关于充实与直观化的关系问题

- 020第18节 间接充实的阶段序列

- 021第19节 对间接表象与表象的表象之区分

- 022第20节 每一个充实之中的真正直观化

- 023第21节 表象的充盈

- 024第22节 充盈与直观内涵

- 025第23节 充盈的程度划分

- 026第24节 充实的上升序列

- 027第25节 充盈与意向质料

- 028第26节 续论代现或立义

- 029第27节 代现作为在所有行为中的必然表象基础

- 030第28节 意向本质与充实的意义

- 031第29节 完整的直观和疏漏的直观

- 032第四章 相容性与不相容性 第30节

- 033第31节 作为含义的概念的协调性

- 034第32节 内容的不协调性一般

- 035第33节 争执如何为合一性奠基

- 036第34节 若干公理

- 037第35节 作为含义概念的不协调性

- 038第五章 相即性的理想 第36节 引论

- 039第37节 感知的充实作用

- 040第38节 在充实作用中的设定行为

- 041第39节明见与真理

- 042第二篇 感性与知性 第六章 感性直观与范畴直观 第40节

- 043第41节 续论对事例领域的扩展

- 044第42节 在客体化行为的总体领域中感性材料与范畴形式的区别

- 045第43节 范畴形式的客观相关项不是实在因素

- 046第44节 存在概念以及其他范畴的起源不在内感知区域中

- 047第45节 对直观概念的扩展

- 048第46节 对感性感知与范畴感知之间区别的现象学分析

- 049第47节 续论将感性感知描述为素朴感知

- 050第48节 将范畴行为的特征描述为被奠基行为

- 051第49节 关于称谓构形的附论

- 052第50节 在范畴理解中但不是在称谓作用中的感性形式

- 053第51节 集合与分离

- 054第52节 在普遍直观中构造的普遍对象

- 055第七章 关于范畴代现的研究 第53节 向第一篇的各项研究的回溯

- 056第54节 关于范畴形式的被代现者的问题

- 057第55节 有本己的范畴的被代现者的论据

- 058第56节 续论联结行为的心理纽带与相应客体的范畴统一

- 059第57节 奠基性直观的被代现者

- 060第58节 外感官与内感官以及范畴官能

- 061第八章 本真思维与非本真思维的先天规律 第59节

- 062第60节 质料与形式的相对区别

- 063第61节 范畴的构形不是对对象的实在重构

- 064第62节 纯粹范畴规律本真思维规律

- 065第63节 非本真思维的规律

- 066第64节 纯粹逻辑语法规律是每一个理智一般的规律

- 067第65节 逻辑之物实在含义的背谬问题

- 068第66节 直观与思维对置中几个最重要区别的划分

- 069第三篇 对引导性问题的澄清 第九章 非客体化行为 第67节

- 070第68节 关于表达非客体化行为的特别语法形式的争执

- 071第69节 赞成与反对亚里士多德观点的论据

- 072第70节 决断

- 073附录 外感知与内感知 物理现象与心理现象 1

- 074附录2

- 075附录3

- 076附录4

- 077附录5

- 078附录6

- 079附录7

- 080附录8

- 081作者本人告示

课程目录

001第二版前言

002引论

003第一篇 第一章含义意向与含义充实 第1节

004第2节 行为的可被表达性不是决定的

005第3节 行为表达话语的第三种意义

006第4节 对一个感知的表达感知判断

007第5节 续论感知作为规定的含义但不蕴含含义的行为

008第6节 在表达着的思想与被表达的直不雅观之间的静态统一

009第7节 认识作为行为特征与语词的遍及性

010第8节 充实意识和认同意识

011第9节 充实统一以内和以外的不同意向特征

012第10节 充实体验的更全面种类

013第11节 失实与争执

014第12节 总体和局部的认同与区分

015第二章 对客体化意向的间接特征描述 第13节

016第14节 通过充实的特性区分符号意向与直不雅观意向

017第15节 含义作用之外的符号意向

018第三章 认识阶段的现象学 第16节 单纯认同与充实

019第17节 关于充实与直不雅观化的关系问题

020第18节 间接充实的阶段序列

021第19节 对间接表象与表象的表象之区分

022第20节 每一个充实之中的真正直不雅观化

023第21节 表象的充盈

024第22节 充盈与直不雅观内涵

025第23节 充盈的程度划分

026第24节 充实的上升序列

027第25节 充盈与意向质料

028第26节 续论代现或立义

029第27节 代现作为在所有行为中的必然表象基础

030第28节 意向本质与充实的意义

031第29节 完整的直不雅观和疏漏的直不雅观

032第四章 相容性与不相容性 第30节

033第31节 作为含义的概念的协调性

034第32节 内容的不协调性一般

035第33节 争执如何为合一性奠基

036第34节 若干公理

037第35节 作为含义概念的不协调性

038第五章 相即性的抱负 第36节 引论

039第37节 感知的充实作用

040第38节 在充实作用中的设定行为

041第39节明见与真理

042第二篇 感性与知性 第六章 感性直不雅观与范畴直不雅观 第40节

043第41节 续论对事例领域的扩展

044第42节 在客体化行为的总体领域中感性材料与范畴形式的区别

045第43节 范畴形式的客不雅观相关项不是实在因素

046第44节 存在概念以及其他范畴的起源不在内感知区域中

047第45节 对直不雅观概念的扩展

048第46节 对感性感知与范畴感知之间区别的现象学分析

049第47节 续论将感性感知描述为素朴感知

050第48节 将范畴行为的特征描述为被奠基行为

051第49节 关于称谓构形的附论

052第50节 在范畴理解中但不是在称谓作用中的感性形式

053第51节 集合与分离

054第52节 在遍及直不雅观中构造的遍及对象

055第七章 关于范畴代现的研究 第53节 向第一篇的各项研究的回溯

056第54节 关于范畴形式的被代现者的问题

057第55节 有本己的范畴的被代现者的论据

058第56节 续论联结行为的心理纽带与相应客体的范畴统一

059第57节 奠基性直不雅观的被代现者

060第58节 外感官与内感官以及范畴官能

061第八章 本真思维与非本真思维的先天规律 第59节

062第60节 质料与形式的相对区别

063第61节 范畴的构形不是对对象的实在重构

064第62节 纯粹范畴规律本真思维规律

065第63节 非本真思维的规律

066第64节 纯粹逻辑语法规律是每一个理智一般的规律

067第65节 逻辑之物实在含义的背谬问题

068第66节 直不雅观与思维对置中几个最重要区别的划分

069第三篇 对引导性问题的澄清 第九章 非客体化行为 第67节

070第68节 关于表达非客体化行为的特别语法形式的争执

071第69节 赞成与反对亚里士多德不雅观点的论据

072第70节 决断

073附录 外感知与内感知 物理现象与心理现象 1

074附录2

075附录3

076附录4

077附录5

078附录6

079附录7

080附录8

081作者本人告示

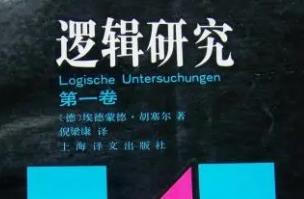

基本介绍

胡塞尔强调了第六“逻辑研究”对于理解本质直不雅观的重要性,而本质直不雅观对于他的现象学来说非常重要。从序言开始,胡塞尔就把《逻辑研究》的范畴直不雅观和《不雅观念I》中的本质直不雅观紧密联系起来,因为它们具有直接相关性。

第六研究深入考察了语言、判断、逻辑、含义、意向、范畴、直不雅观、空乏意向、充实和感性之间的关系,这只是其中的几个例子。但胡塞尔并不满意第六研究的内容。1913年夏天,他的第一次修改尝试失败了;1914年春天,第二次修改尝试也失败了。最终,1920年的修订版也并非如胡塞尔第一次所宣称的那样,是对内容的 "彻底重写",而只是作了风格上的调整。

关于这个文本,我们不禁要问,胡塞尔看到了文本的什么问题?是什么让修订工作如此困难?为什么又重新提出心理主义的批判?为什么胡塞尔后来不再赞同“范畴代现者”的概念?为什么尽管有这么多问题,胡塞尔后来仍然认为他早期的思想有很大的价值?

除了理解文本内容外,我们还将在读书会中逐段讨论和深化上面这些问题。读书会的目的是让参与的学生学会阅读理解胡塞尔的原文。我们主要在德文基础上用中文进行讨论。虽然也会讨论胡塞尔的语言、语法和文风的特征,但读书会主要还是关注哲学内容。这个读书会的核心目的是培养学生通过原文本来理解哲学内容的能力。

关于时间表的说明。由于读书会的进展是动态的,并有意识地为学生提出的问题留出时间,因此没有规定每周的阅读工作量。我会每周在微信群里告知大家上次结束和下次开始的文本位置。

外国哲学读书会

阅读材料

Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen.Zweiter Band. II. Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie derErkenntnis. 编纂 Ursula Panzer. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1984.

Husserl, Edmund. Logical Investigations.Volume II. 编纂 Dermot Moran. 翻译John Niemeyer Findlay. London: Routledge, 2001.

胡塞尔:《逻辑研究》(第二卷·第二部分),倪梁康译,北京:商务印书馆。

外国哲学读书会

辅助阅读文献

胡塞尔原著

Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. 编纂 Karl Schuhmann. Bd. III/1. Husserliana. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976.

Husserl,Edmund.Logische Untersuchungen. Ergänzungsband.Erster Teil. 编纂 Ullrich Melle. Bd. XX/1. Husserliana.Den Haag: Martinus Nijhoff, 2002.

Husserl,Edmund.Logische Untersuchungen. Ergänzungsband.Zweiter Teil. 编纂 Ullrich Melle. Bd. XX/2. Husserliana.Den Haag: Martinus Nijhoff, 2005.

Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen.Zweiter Band. I. Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie derErkenntnis. 编纂 Ursula Panzer. Bd. XIX/1. Husserliana.Den Haag: Martinus Nijhoff, 1984.

Husserl,Edmund.Logische Untersuchungen.Erster Band. Prolegomena zur reinen Logik. 编纂Elmar Holenstein. Bd. XVIII. Husserliana. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1975.

二手研究文献

Byrne, Thomas. 《Husserl’s 1901 and 1913 Philosophies of Perceptual Occlusion: Signitive, Empty, and DarkIntentions》. Husserl Studies 36, 期 2(2020年): 123–39. doi:10.1007/s10743-019-09255-5.

Byrne, Thomas.《Smashing Husserl’s Dark Mirror: Rectifying the Inconsistent Theory of Impossible Meaning and Signitive Substance from the Logical Investigations》. Axiomathes 31,期 2 (2021年): 127–44.doi:10.1007/s10516-020-09485-9.

Lohmar, Dieter. Erfahrung und Kategoriales Denken: Hume, Kant und Husserl über vorprädikative Erfahrung und prädikative Erkenntnis. 卷 147. Phaenomenologica. Dordrecht:Springer, 1998. https://www.springer.com/de/book/9780792351177.

Lohmar, Dieter. 《Wo lag der Fehler der kategorialen Repräsentation? Zu Sinn und Reichweite einer Selbstkritik Husserls》. Husserl Studies 7, 期 3(1990年): 179–97.

Melle, Ullrich. 《Signitive und signifikative Intentionen》. Husserl Studies 15, 期 3 (1998年): 167–81. doi:10.1023/A:1006185430250.

Sinigaglia, Corrado. 《Zeichen und Bedeutung. Zu einer Umarbeitung der Sechsten Logischen Untersuchung》. Husserl Studies 14, 期 3 (1997年):179–217. doi:10.1023/A:1006023616015.

Tugendhat, Ernst. Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. 2 本. Berlin: de Gruyter, 1967.

全站精品课程推荐!

The most popular courses